Auf DVD.

Seine Musik taucht an den unvorhersehbarsten Stellen auf, in Filmen, von denen man eine solche Begegnung nie & nimmer erwarten würde. Den gewichtigen Auftakt macht der Spätwestern McCabe and Mrs. Miller (Robert Altman, USA 1971), der im Ganzen mit den Balladen des kanadischen Singer-Songwriters, damals im Zenit seines Ruhms, unterlegt ist. Auch den Neuen Deutschen Film bereicherte Cohen zweimal, in Werner Herzogs abstrakter Endzeitvision Fata Morgana (1971) und durch einen heftigen Cohen-Flirt Rainer Werner Fassbinders, der über drei Filme der Jahre 1974/75 ging.

Bis heute wird Cohens Musik gern im Kontrast zu ganz anders anmutenden Bildern verwendet. Sie taucht im Verbund mit den unsanften Natural Born Killers (1994 ) Quentin Tarantinos ebenso auf wie in einem Clip zu dem wunderbar düsteren Fast-Noch-Stummfilm Vampyr (1932, von Carl Theodor Dreyer). Die anrührendste und breitenwirksamste Begegnung ist der Liebesschmerz des Ogers im ersten Shrek (2001), den Cohens “Hallelujah” untermalt: nicht das Original, auch nicht das erfolgreiche Cover von Jeff Buckley. Hier singt John Cale, der “hohe” Vokalist von Velvet Underground.

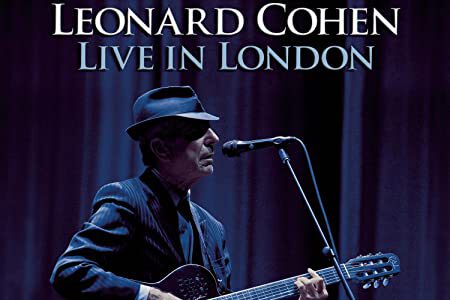

Es lohnt dennoch, den Meister selbst aufzusuchen. Für alle, die nicht das Glück hatten, Cohen (1934-2016) auf der sprichwörtlichen Abschiedstour zu sehen, die über die letzten Jahre dieses Lebens ging, ist jenes Glück auf einer DVD festgehalten und verstetigt. Gestützt von neun herausragenden Musikern, erlebt man hier den Querschnitt des Gesamtwerks. Nicht zu verkennen ist, dass Cohen nach den ersten vier Platten musikalisch einen riesigen Sprung gemacht hat, auch wenn “Susanne” und weitere Lagerfeuerklassiker immer noch zum Vortrag kommen. Für sie gibt es den größten Applaus.

Allemal spannender ist der späte Künstler, der den Blick auf das wagt, was bevorsteht, das Alter und den Tod: “I was 60 years old, just a kid with a crazy dream”, sagt über die Entstehung eines älteren Songs. Dann zählt er auf, was er zuletzt zu sich genommen hat: “Prozac, Effexor, Ritalin, Focalin.” Und doch: “Cheerfulness kept breaking trough.. there ain’t no cure for love.“

Das sind die beiden Seiten des späten Leonard Cohen. Da ist der fröhliche Greis im Anzug, mit dem Fedora, der auch mal Tanzschritte wagt und auf unnachahmliche Art mit dem Publikum flirtet. Flirten ist nicht das richtige Wort – vielmehr ist es die aufrichtige Dankbarkeit, noch da zu sein und dazu ein so großes, so bereites Publikum vorzufinden.. “on just the other side of intimacy.. I know that some of you have undergone financial and geographical inconvenience.” Noch in den stage routines, die jeden Abend deckungsgleich wiederkehren, ist der Dichter zu spüren. Die Band wird etwa fünf Mal vorgestellt, jeder Solist bekommt warmen Dank – der eigentliche Liebhaber, um in Cohens Sprechduktus zu bleiben, sind aber die “Freunde” im Konzertsaal. Dankbarkeit, Zuneigung, Glück und – Ironie. Er kennt die Wirkung des Gags, er bringt ihn jeden Abend: “I was born with the gift of a Golden Voice.”

Doch da ist auch der düstere Cohen, wenn auch noch nicht der Fatalist der allerletzten Phase. Denoch, “it’s getting darker” (um es mit Dylan zu sagen). Cohen beklagt weniger das Ende als den Weg dahin. Diesen Weg verantwortet nicht das Schicksal, sondern andere Menschen. “Get ready for the Future, brother, it is murder.” Die “good guys” verlieren, das Leben hat kein Happy End. Dann habe ihm auch noch ein früherer Lehrer, 102 Jahre alt, “Sorry for not dying” gesagt; ähnlich fühlt sich der Performer – wieder mit einem schelmischen Lächeln mitgeteilt. Doch er reisst sich zusammen, der Bass pulsiert, die Orgel flimmert, die Zuversicht ist groß: “First we take Manhattan, then we take Berlin.” Anders als David Bowie und Nick Cave machte Cohen seine existentiellen Erfahrungen in griechischen Höhlen, wie man in der Biographie von Sylvie Simmons nachlesen kann. Doch am Ende seiner Zeit auf Erden reiste er als Botschafter des Lebens von Halle zu Halle und teilte schieres Glück mit. Kinder der 60er und 70er können dieses Glück einfach annehmen, für alle anderen ist hier, gerade in Coronazeiten, eine Entdeckung zu machen.