Mit den Filmen Stanley Kubricks wird man nie fertig, auch wenn es über sie viel Kluges zu lesen gibt. Eine große Ausstellung aus dem Nachlass, den Kubricks deutschstämmige Frau dem Frankfurter Filmmuseum überlassen hat, brachte auch nicht wirklich Abhilfe. Im exzellenten Katalog zu der Schau schrieb Thomas Elsaesser, Kubrick habe in allen klassischen Genres gearbeitet, sei also gar nicht der klassische Autorenfilmer, für den er immer gehalten wird, er habe vielmehr in jedem Genre einen Prototypen hinterlassen. Wenn dem so ist, dann hätten wir die folgenden kulturellen Muster, an denen sich Jungregisseure für alle Zeiten abarbeiten können: in Killer’s Kiss den Film noir; in The Killing das Heistmovie; in Paths of Glory den Film über den Ersten Weltkrieg; in Spartacus den Sandalenfilm; in Lolita: Literaturverfilmung und Psychodrama; in Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb die Politik-Satire; in 2001: A Space Odyssey selbstverständlich den Science Fiction-Film; in A Clockwork Orange Dystopie und Erziehungsroman; in Barry Lyndon das Historiendrama; in The Shining den klassischen Psycho-Horror; in Full Metall Jackett den Vietnamfilm; in Eyes wide shut das Ehedrama.

Nun zeigen leider all die neuen Möglichkeiten, Filme zu sehen, eine gemeinsame schlechte Eigenschaft: Netflix, Amazon, Youtube und der Rest vergessen das Filmerbe. Klassiker wie Kubrick, Lang, Dreyer, Ford, Renoir oder Antonioni und Rossellini sind hier nur schwer zu finden. Zwar gibt es manches, aber nur gegen einen Aufpreis; so wird Streamen annähernd so teuer wie ein Kinobesuch. Auch werden alte Filme hier einfach bereit gestellt, lieblos, könnte man sagen, wenn man die aufwendig produzierten Extras mancher DVD-Editionen dagegen hält. Der große visuelle Schatz des Films, die älteste Kunst des 20. Jahrhunderts, sie blüht im Netz noch weitgehend im Verborgenen.

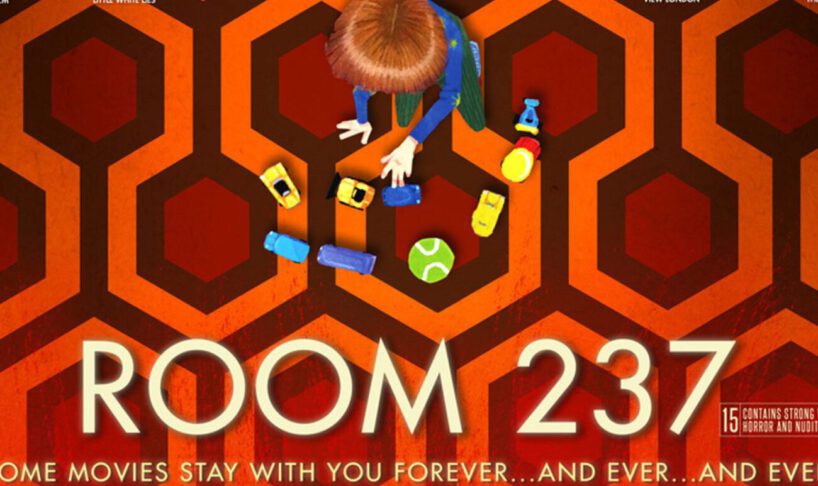

Stanley Kubrick legte dagegen offen, was Film alles kann. Um zu zeigen, was Kubrick alles konnte, wäre man, wie in jeder Wissenschaft, auf Bücher, auf die erklärende Schrift angewiesen – gäbe es nicht den kleinen Film, den ich heute empfehlen will. Er heißt Room 237, nach dem Zimmer in jenem Overlook-Hotel, in dem Jack Nicholson in der Paraderolle seiner gesamten Karriere langsam wahnsinnig wird und versucht, seine eigene kleine Familie auszulöschen.

Der Regisseur Rodney Asher hat eine wirkungsvollen Strategie, um The Shining zu erklären: kein Making-of, keine Interviews mit saturierten Schauspielern, wie sie sonst gerne versammelt werden, sondern eine gute Handvoll von Menschen, die “alles” über den Film zu wissen meinen und daraus eine eigene Theorie basteln. So sieht ein Experte Hinweise auf die Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner, andere logische Fehler, die Kubrick natürlich absichtlich gemacht habe, um Bildspannung und damit Unbehagen zu erzeugen; es geht einmal mehr um die These von Kubrick als Autor der Mondlandung, nicht zuletzt auch um Verweise auf den Holocaust, die ein bekannter Geschichtsprofessor gibt.

Das alles klingt geschrieben tatsächlich bizarr – und doch, sieht man, hört man die Thesen von Room 237, gerät man in den Bann dieses Films. Die eigentümlichen, teilweise kruden Thesen erzeugen von selbst Distanz; gleichzeitig ist alles da, findet sich alles, was da so behauptet wird, im Bild “bewiesen” oder zumindest gestützt. So erweist sich einmal das Wirkungsvermögen von Film allgemein: Die Meta-Ebene überbordender Theorien macht ungewollt plausibel, dass die Entscheidung darüber, was uns im Kino rührt, ängstigt, schmunzeln lässt, was uns überzeugt, immer bei uns bleibt. Wir, die Zuschauer, sind die eigentlichen Souveräne dieser Kunst. Darüber wurden auch schon einige Bücher geschrieben. Hier muss man nur zusehen und -hören. Es lohnt sich unbedingt.