Dieser Tage ist Marie Versini gestorben, die einst Nscho-Tschi spielte, die “kleine Schwester” von Winnetou in den Reinl-Filmen der 60er Jahre. Den Tod des Helden in Winnetou 3 (1965) habe ich seinerzeit als tragisch und erschütternd erlebt; Nscho-Tschi hingegen, die etwas früher in der Trilogie – und ebenfalls durch den Schuft Santer – zu Tode kommt und vor allem von Old Shatterhand liebevoll betrauert wird, blieb für mich noch einige Zeit die schönste Frau der Welt. Heute sehe ich das anders, auch deshalb, weil Versini Französin war und als “Rothaut” in jenem Modus auftrat, der heute als Whitewashing verpönt ist.

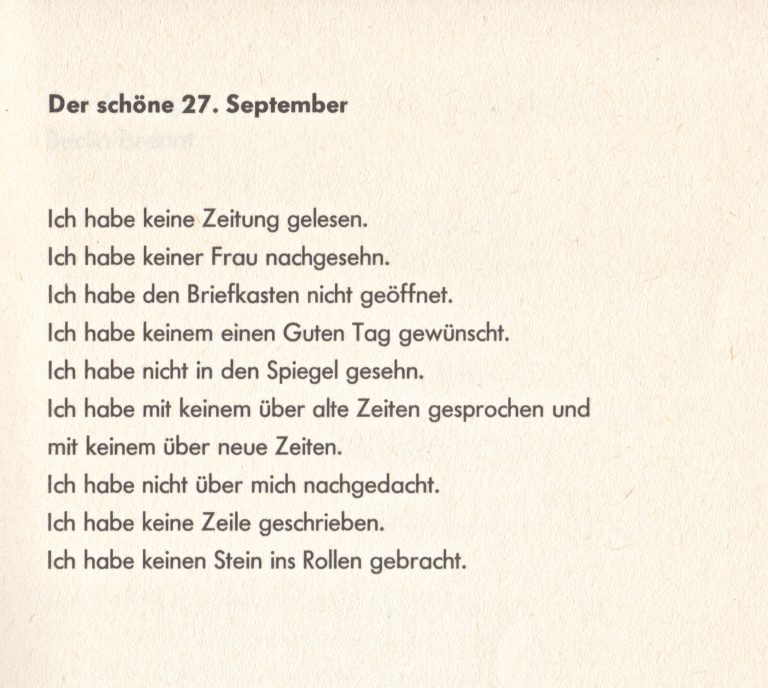

Das oben gezeigte Gedicht von Thomas Brasch, das mir in seiner westdeutschen Publikation 1980 vor Augen kam, finde ich dagegen immer noch “schön”. Der Dichter Brasch, geboren als Sohn jüdischer Emigranten im englischen Exil und aufgewachsen in der DDR, wo es sein Vater bis zum stellvertretenden Minister für Kultur brachte, war wohl kein besonders angenehmer Zeitgenosse, dafür aber ein mutiger. Dazu braucht man nur die kurze Rede anzusehen, die er anlässlich der Verleihung des Bayrischen Filmpreises 1981 neben dem Ministerpräsidenten F.J. Strauß stehend hielt: Trotzig den “Widerspruch aushaltend”, das Geld von einem System zu nehmen, das man eigentlich abschaffen wolle. Strauß reagierte ad hoc noch gelassen, die Bayrische Staatssouveränität hingegen tanzte im Dreieck.

Lieber Thomas, das Biopic über Thomas Brasch, ist ein “schöner” Film, weil er uns das Gefallen tut, das Leben des Mannes nicht zu beschönigen. Drogen, Krieg mit dem Vater und dem System, immerhin mehr Liebe als Hass zur Mutter und zu den diversen Freundinnen, all das bringt Albrecht Schuch gewohnt überzeugend zur Darbietung. Lieber Thomas ist kein großer, aber ein wichtiger Film. Wichtig, weil er einen verstehen lässt, dass ein Künstler mit eben den Mitteln auf die Fragen der menschlichen Existenz zu antworten hat, die er beherrscht. Bei Brasch war das die Sprache (nicht das Leben), im Fall des Biopics über den rebellischen Dichter sind das die Bilder & Sounds eines Kinofilms in Schwarz-Weiß aus dem Jahr 2021, 45 Jahre nach der Zwangsaussiedlung Braschs und 20 Jahre nach seinem frühen Tod.

Mit dem Schönen ist es nun eine spezielle Sache. Um eine Diskussion darüber im Keim zu beenden, wird oft der Gemeinplatz von der Schönheit zitiert, die alleine im Auge des Betrachters liege. Der Satz ist bequem und führt in die Irre. Der “Dienst an der Schönheit” wird nur zu etwa einem Drittel vom Auge verrichtet, und hier kann man sehr wohl “schöne” von “hässlichen” Sinneseindrücken unterscheiden. Die Bilder, die uns Winnetou und Old Shatterhand und Nscho-Tschi näher gebracht haben, sind ohne Zweifel vorderhand als schön zu bezeichnen: Wohl gewachsene, fertige Menschen mit harmonischen Gesichtszügen, praktisch und doch schmuckvoll gekleidet, eingebunden in athmosphärisch ansprechende Formen und Landschaften. Dies ist auch die Schönheit, die Kindern gefällt.

Die beiden anderen Drittel der Schönheit liegen verborgener. Ästhetik als eigenständige Disziplin gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert, und es ist nicht zu verkennen, dass es zuvor nur eine normative Schönheit gab, definiert von der Kirche, später von Fürsten und Kunstmäzenen. Erst die Aufklärung kann diesen haut gout hinter sich lassen, Schillers Begehr “nach Gedankenfreiheit, Sire!” gehört hierher. Die englischen Sensualisten hatten bereits vorher den berüchtigten Satz beauty lies in the eyes of the beholder geprägt und damit die Autonomie des wahrnehmenden Subjekts begründet, aber auch einen Nachsatz, der nicht minder zu gelten hat, den vom moral sense of beauty: Schönheit halbwegs ernst genommen sei immer verbunden mit einer ethischen und moralischen Haltung, die nicht zuletzt das Verhältnis des Einzelnen zu allen Anderen regelt, also notwendig eine soziale oder sogar staatlich-erzieherische Dimension mit sich führt.

So wird auch der Rebell Brasch verständlicher: Weil mit keinem der beiden deutschen Systeme im mindesten einverstanden, musste er hier wie dort ein wüstes Leben mit vielerlei Ausschweifungen leben, einem einzigen, oft schmerzhaften Protest gegen Obrigkeiten, die sich bis dato unbekannt restriktiv der Sinnlichkeit, einer mit allen Sinnen und einem wachen Geist gelebten Existenz verschlossen. Im Westen begann einer kleiner Teil der Jungen, die sogenannte Studentenbewegung, diesen Missstand zu beenden; auch ihr konnte sich Brasch nicht anschließen. Als Dissident war er ebenso wenig zu gebrauchen. Mit diesem Film bleibt er immerhin ein geliebter verlorener Sohn.