Die ersten Bilder von Tre Piani wirken wie der Blick auf einen Billardtisch, auf dem die Spielkugeln in schöner geometrischer Ordnung liegen. Dann saust eine weitere Kugel ins Bild, zerstört die Symmetrie, alle anderen Elemente geraten in Aufruhr und kommen erst im Lauf des Geschehens an einem neuen Ort zur Ruhe. Einige verschwinden ganz.

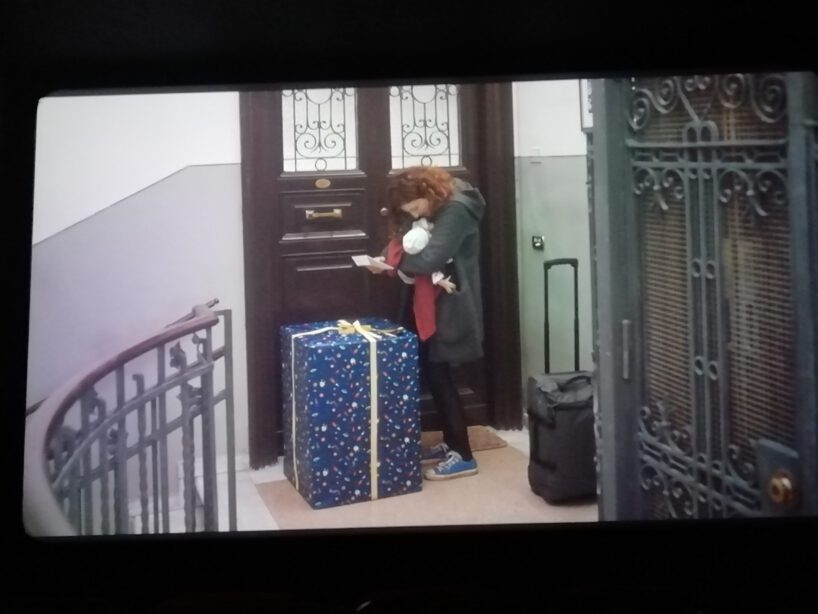

In der Gestalt des Films ist die störende Kugel ein kleiner PKW, an dessen Steuer der junge Andrea sitzt. Er ist betrunken und überfährt in vollem Tempo eine Frau, ehe das Auto in einem Schaufenster zum Stehen kommt; noch so eben konnte sich die hochschwangere Monica (wie immer leicht somnambul, aber beeindruckend: Alba Rohrwacher) an die Seite drücken. Mit ihren roten Haaren ist Monica der farbigste Fleck des Films, sie gliedert Anfang und Ende der zehn erzählten Jahre in einem großbürgerlichen Mietshaus in Rom, mit der Geburt je eines Kindes. Monica ist im Prinzip alleine, ihr Mann ist oft auf Montage und kann seiner Frau nicht wirklich helfen; in seiner Abwesenheit freundet sich Monica mit dem unwahrscheinlichsten Menschen an. Dieser Strang ist der bizarrste des Films, er schliesst stumme Dialoge mit einem Raben ein sowie Monicas vergebliche Versuche, Kontakt mit der dementen Mutter zu bekommen; später wird sie ihre ihre Familie verlassen, die trotz aller Entfremdungen nie ganz disfunktional wird.

Im zweiten Teil, der fünf Jahre später einsetzt, hat der Tod ein Problem bereits gelöst: Andreas Vater, der selbst Richter war, ist nicht mehr da. Die Mutter entkommt auf diese Weise ihren Loyalitätskonflikten. In einem bewegenden Moment verabschiedet Dora ihren toten Mann ein zweites Mal; die entsagende Geste begründet tatsächlich kleine Erfolge, mit denen sie ihr Leben umstellen kann. Ihr Mann hingegen, von Moretti selbst maskulin prinzipientreu dargestellt, war ein retardierendes Element der Erzählung. Mit dieser Figur ging es um Grundsätzliches, um Schuld, Sühne und Vergebung, um echte Liebe vs. gesellschaftliche Räson. Moretti hat Themen früherer Filme wie den Tod eines Kindes, eine spezifische römische Bürgerlichkeit und vor allem die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft – ein dräuendes Problemunserer Zeit – noch einmal aufgegriffen. Was Tre Piani, nach einem Roman des israelitischen Autors Eshkol Nevo, allerdings abgeht, ist jene tiefgegründete italienische Leichtigkeit, die Figuren in La Palombella rossa (1989) oder Caro Diario (1993) entwickelten und den 1953 in Südtirol geborenen Regisseur zum Seismographen der Befindlichkeit des politischen Italiens und zu einem führenden Intellektuellen des Landes machten.

Der Brennspiegel des Privaten fokussiert nun Lucio (Riccardo Scamarcio), der nicht nur so aussieht wie ein antiker Gott, sondern auch ähnlichen Zorn entwickeln kann: zunächst auf seinen alten Nachbarn Renato, der bisweilen auf Lucios Tochter aufpasst und wegen seiner Demenz mit dem Kind einmal nachts in einem Park landet. Lucio beschuldigt ihn daraufhin des Missbrauchs. Einige Zeit gerät er selbst in diese Bredouille, weil er spontan mit der minderjährigen Charlotte schläft, der Enkelin Renatos. Das führt dazu, dass Lucio nach Renatos Tod von drei Frauen-Generationen geächtet wird, mit denen er zuvor auf dem denselben piano, zu deutsch Geschoss oder Etage, harmonisch zusammen gelebt hat. Nicht nur seine Ehe zerbricht an dem Fehltritt.

Kinder werden geboren, Alte sterben. Nicht darauf kommt es letzten Endes an, sondern auf das Haus, die Gemeinschaft, das Miteinander; viele Italiener denken noch in Kategorien der Familie, sonst gibt es für sie wenig Soziales; aber auch hier ist die Familie ohne Patchwork-Elemente nicht mehr die Norm. Und nur Kinder, Küche, Kirche, das ist Vergangenheit, mindestens für die Frauen von Tre Piani. Moretti wurde dafür gerügt, dass ihm sein hinterhältiger Humor neuerdings abginge. Ich finde nicht nur seinen Richter, einen sich gekehrten, gefangenen Mann, beeindruckend. So will man nicht werden. Der Film ist ein Vielpersonenstück wie die besten Filme Robert Altmans, und er schafft es tatsächlich, keine einzige seiner vielen Figuren zu vernachlässigen. Alle haben ihre Gründe so zu handeln, wie sie handeln, und jeder setzt dabei die eigenen Ziele nur ein wenig vor die der Anderen. In Cannes, wo Tre Piani letztes Jahr im Wettbewerb lief, gab es minutenlang stehende Ovationen.

Der geschätzte Andreas Kilb hat den Film in seinem Festivalbericht in der F.A.Z. als Meisterwerk bezeichnet. Dem darf man sich anschließen, allerdings gilt das nur für die Originalfassung. Von der deutschen Synchronisation ist das Meisterwerk ruiniert, die Geräusche, die Lippensynchronität, die Stimmen, nichts stimmt mehr. Ein Beispiel: Während selbst Deutschland weitgehend zum “Ciao” übergegangen ist, verabschieden sich die Italiener in der synchronisierten Fassung mit “Tschüss”. Wie um solche Nachlässigkeiten zu bestrafen, saß ich, wie in letzter Zeit häufig, ganz alleine im Kino.