Eine junge Frau wird tot in einem Weinberg gefunden, der Körper sehr verschmutzt, die Glieder monströs verdreht. Friedlich ist Mona (Sandrine Bonnaire) nicht gestorben, wenn auch im Hintergrund zwei Pinien einen Friedhof andeuten, in einem Midi, der im Lauf des Films immer unidyllischer wird. Agnès Vardas Erfolgsfilm Sans Toi ni Loi a.k.a. La Vagabonde (1982) betont die Autorensicht, eine Instanz, die Bescheid weiss, im Gegensatz zu story-zentrierten-amerikanischen Erzählungen. Varda berichtet über die letzten Monate im Leben einer Drifterin eher als sie zu erzählen: Wie es zu diesem Tod kommen konnte, darüber sprechen Beteiligte, die mit Mona zum Ende hin zusammen trafen, direkt in die Kamera. Die Empathie der Erzählinstanz ist dabei immer auf der Seite des Opfers; bezeichnenderweise bleibt ein anderer Ausgegrenzter, der tunesische Erntehelfer Assoun, einfach stumm. Der Film porträtiert eine Gesellschaft, die für Unangepasste, aus der Ordnung Ausscherende keinen Platz hat, und er legt eine Haltung dazu nahe.

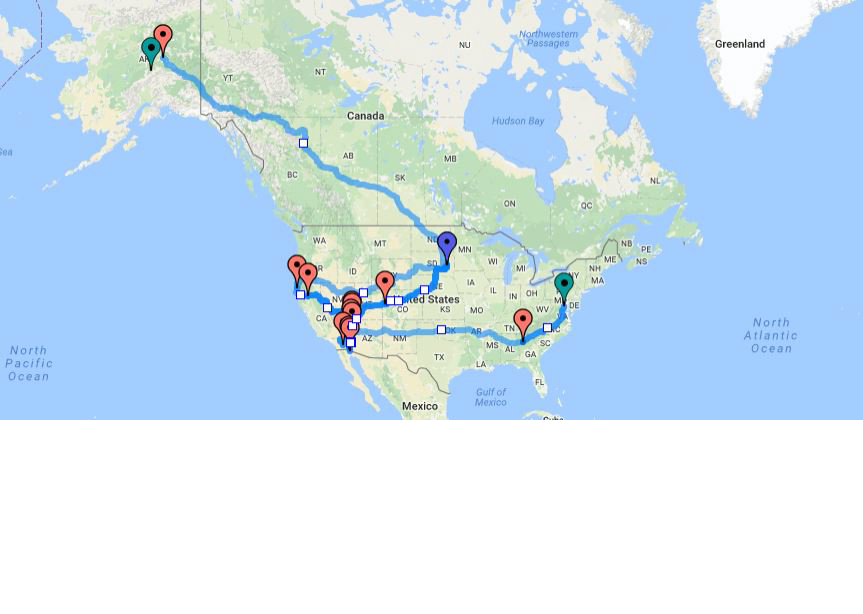

Den Lauf der Ereignisse selbst steuert dagegen Chris MacCandless (Emile Hirsch), der am Ende von Into the Wild (2007) ebenfalls tot sein wird. Entstanden nach einem Roman von Jon Krakauer, dem Spezialisten für solipistische Abenteurer in Eis und Schnee, erzählt der Film nicht durchgehend chronologisch; im Ganzen ergibt er ein Reisetagebuch, das am äußeren Verlauf einige Facetten der inneren amerikanischen Verfasstheit zeigt. Den geoggraphischen Verlauf dieser Reise hat der Student Frithjof Heinrich kartographisch aufgezeichnet (s. Abb.).

Ausgang ist eine vertrackte Familiengeschichte, insbesondere der Eltern, von denen sich Chris emotional weit entfernt hat. Die Eltern leben in Annandale/Virginia und möchten ihren Sohn auf dem Campus der Emory University in Atlanta/Georgia besuchen – vergebens. Chris hat den Bruch mit der sozialen Gemeinschaft bereits vollzogen, trotz eines sehr guten Diploms; die vorgezeichnete Laufbahn schlägt er aus. Er überweist den Rest seines Studienkredits an Oxfam und verlässt Atlanta, ohne Bescheid über seinen Verbleib zu geben. Sein einziger Besitz, ein Nissan Sunny, bringt ihn nach Westen, in die Mojave Wüste, wo er bei Lake Mead von einem Sturzregen überrascht wird. In einem Akt der Radikalisierung verbrennt er sein letztes Bargeld und schlägt sich als Anhalter nach Kalifornien durch.

Von Orick an der Westküste wendet sich Chris ins Heartland nach Carthage in South Dakota zurück, wo er eine ganze Zeit bei dem Farmer Wayne bleibt, für den er arbeitet und zum Freund wird. Als Wayne die Pläne über einen Selbsterfahrungstrip nach Alaska hört, rät er, auf den Sommer zu warten und die Übergangszeit im Süden zu verbringen. Wayne ist in illegale Geschäfte verwickelt ist, daher bricht Chris in Richtung Süden auf und kauft sich in Topock/Arizona mit dem auf verdienten Geld ein Kajak, um auf dem Colorado River weiter zu reisen. So illegal wie den Fluss zu befahren ist der Übertritt nach Mexico; einige Zeit haust Chris in einer Höhle. Da ihm das Kajak bei Santa Clara abhanden kommt, geht er zu Fuß weiter und landet wieder auf amerikanischen Terrain in der Nähe von Los Angeles.

Die Metropole vermeidend, zieht er als illegaler Passagier auf Güterzügen weiter. Von einem Streckenwärter wird Chris brutal zusammengeschlagen. Er schlägt sich durch bis nach Bullhead/Arizona, wo er sich in einem Fastfood-Restaurant anstellen lässt, um Geld für den Trip in den Norden zu sammeln.

Auf die Einladung des Hippiepaares zurückkommend, sucht er Slab City in Kalifornien auf und trifft hier auf die minderjährige Tracey, die ihm Avancen macht; Chris lehnt ab. Er muss nach Alaska, er muss in die Einsamkeit.

In der Nähe von Salton City, noch in Kalifornien, lernt Chris den Army-Veteranen Ron kennen, der seine Familie verloren hat. Es entwickelt sich ein letztes enges Verhältnis, fast das eines Vaters zu seinem Sohn, und Ron bietet schließlich an, Chris zu adoptieren. Auch hier will sich Chris davon machen, wird aber von Ron überrascht und noch mit dem Nötigen ausgestattet.

Über Grand Junction in Colorado gelangt Chris schließlich nach Alaska. Für den Winter ist er höchst notdürftig ausgestattet; er findet immerhin einen alten Linienbus und nennt ihn seinen “Magic Bus”, nach dem Gefährt, mit dem Ken Kesey und die Merry Pranksters 1964 die Idee des Aussteigens visuell manifest machten.

Doch Into the Wild ist kein fröhlicher Gegenentwurf, im Gegenteil, der Film zieht herunter, und zwar aus einem Grund. Er lehrt, dass besonders in der Jugend immer wieder Türen aufgehen, die sich nach kurzer Zeit auch wieder schließen. Junge Menschen sind gut beraten, ab und zu durch eine dieser Türen (gleich Möglichkeiten, die sich eröffnen, zu nutzen) zu gehen, auch wenn sie nicht genau erkennen können, was sich dahinter verbirgt: Eine Erfahrung, die man beginnt, führt zu einer nächsten, und diese wieder zu einer anderen. Chris hingegen hält an dem Plan für sein Leben fest, den er einmal getroffen hat, und damit scheitert er erbärmlich und grausam.

An unseren Reisefilmen fällt auf, dass sie zum größten Teil aus Amerika stammen. Das Aussehen des Landes, seine menschengemachten Bauten und natürlichen Landschaften sind in amerikanischen Filmen in gleichem Maß wichtig; es gibt hier selten jene transzendentale Überhöhung, die in der europäischen Kulturgeschichte so vertraut ist. Jedes Individuum hat sich der Auseinandersetzung mit dem faktischen Amerika zu stellen, this country, das der Siedler Jorgensen im Meisterwerk des amerikanischen Landschaftsfilms, John Fords The Searchers (1956), für den Tod seines Sohns verantwortlich macht. Der Staat hilft jedenfalls nicht; der Einzelne bestimmt sein Glück, oder sein Unglück, wie der Fall des Chris MacCandless belegt.

Übertragen auf die deutschen Verhältnisse, fehlt eine vergleichbar große Erzählung vom Scheitern eines jungen Menschen oder einer jugendlichen Generation. Die Nach-68er-Bewegung, der eine solche Erzählung am ehesten zuzutrauen gewesen wäre, setzte weniger auf das Medium Film als auf Schrift(en). Immerhin sind die Dimensionen klar, sie reichen weit über skandalisierbare Einzelereignisse hinaus. Dem Buch von Gerd Koenen über Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution entnehme ich zwei Voraussetzungen, die in jener Erzählung zu berücksichtigen gewesen wären: „Da war, erstens, der beispiellose ökonomische Aufschwung und sozialkulturelle Umbruch der Nachkriegsperiode, auf dessen Grundwelle wir gewissermaßen ritten. Auf die damit eröffneten, nie gekannten Lebensmöglichkeiten und Entwicklungspotentiale reagierte ein Großteil der Jüngeren – ähnlich wie zu Beginn des Jahrhunderts – keineswegs mit frisch-fröhlichem Optimismus, sondern mit apokalyptischen Weltgefühlen ( …)“, und: „Es gab für die Heranwachsenden in der bundesdeutschen Gesellschaft ein völliges Vakuum positiv zu besetzender Ideale und Vorbilder.“ (Frankfurt/M.: Fischer tb, S. 476ff.)